आबादी के लिहाज से बेहतर स्थिति में होने के बावजूद कुछ समुदाय देश के विभिन्न राज्यों में ‘अल्पसंख्यकों’ के लिए तय ‘मलाई’ खा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को आदेश दिया है कि इस विसंगति के उपचार के लिए वह ‘अल्पसंख्यक’ की परिभाषा और पहचान तय करे.

आजादी के सात दशकों बाद देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से कहा है कि वह अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने की मांग वाले ज्ञापन पर तीन महीने में फैसला ले. भाजपा नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने की मांग की थी. इससे पहले उपाध्याय ने अल्पसंख्यक आयोग को 17 नवंबर 2017 को एक ज्ञापन देकर मांग की थी कि पांच समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित करने की 1993 की अधिसूचना रद्द की जाए और अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने के साथ-साथ जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जाए. आयोग ने अब तक उस ज्ञापन पर जवाब नहीं दिया है.

आजादी के सात दशकों बाद देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से कहा है कि वह अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने की मांग वाले ज्ञापन पर तीन महीने में फैसला ले. भाजपा नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने की मांग की थी. इससे पहले उपाध्याय ने अल्पसंख्यक आयोग को 17 नवंबर 2017 को एक ज्ञापन देकर मांग की थी कि पांच समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित करने की 1993 की अधिसूचना रद्द की जाए और अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने के साथ-साथ जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जाए. आयोग ने अब तक उस ज्ञापन पर जवाब नहीं दिया है.

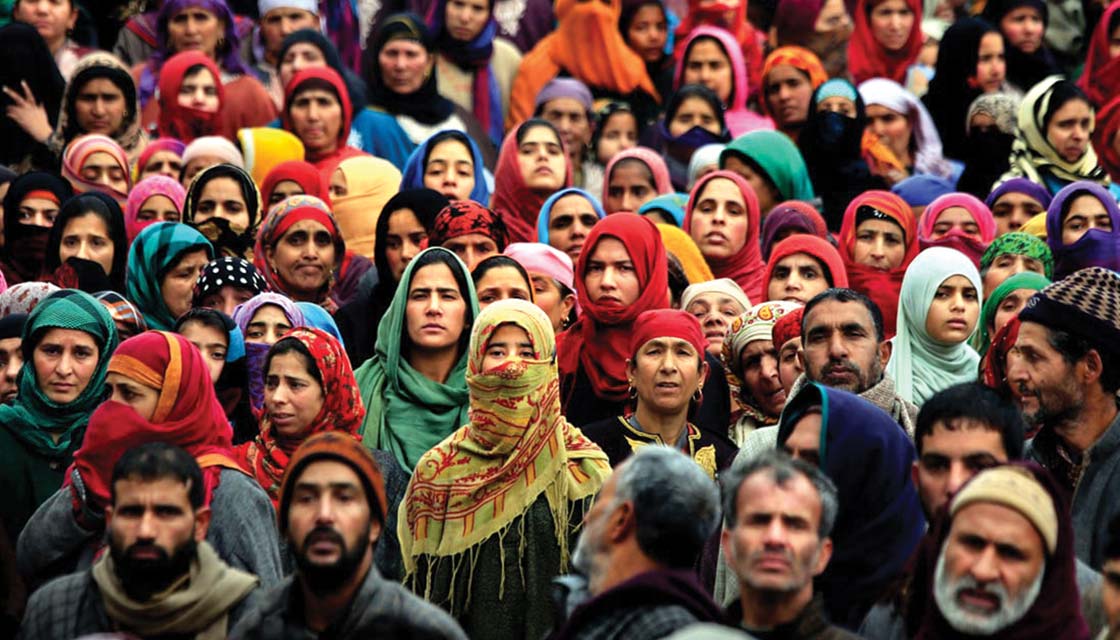

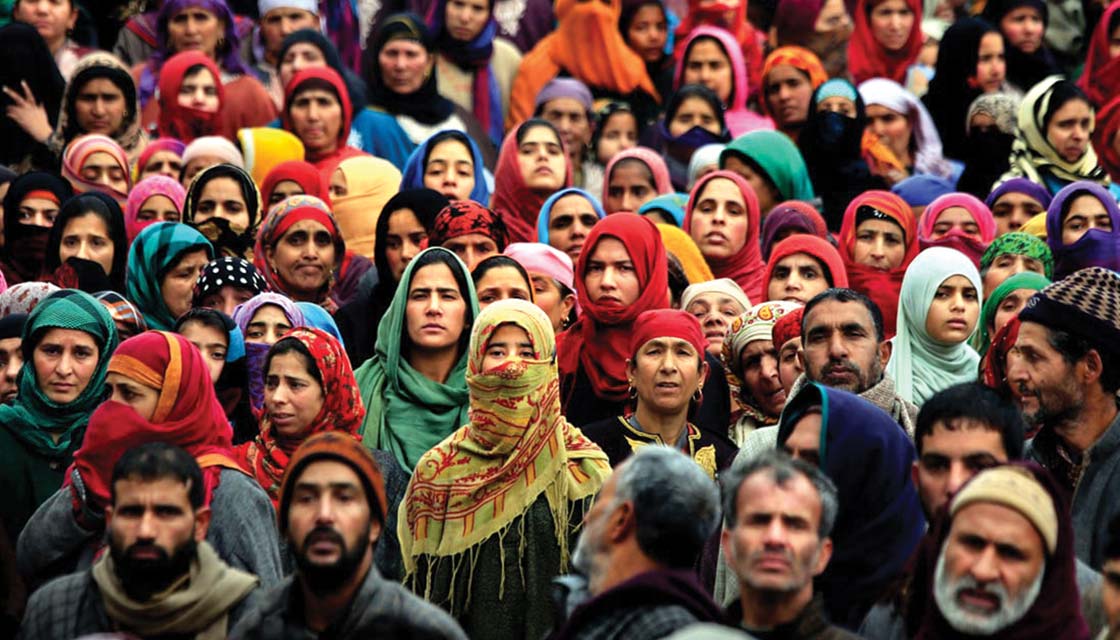

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उन लोगों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किया गया है, जो भाषा व धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं. लेकिन, ‘अल्पसंख्यक’ की सटीक व्याख्या और परिभाषा न होने के चलते इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है. मिसाल के तौर पर, 2011 की जनगणना के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 68 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की है. अत: जनसंख्या के आधार पर इस राज्य में मुसलमान किसी भी नजरिये से अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते, लेकिन वहां उन्हें अल्पसंख्यकों वाली सारी सहूलियतें मिलती हैं. जबकि वहां हिंदू समुदाय, जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक है, वह उन सुविधाओं से वंचित है. ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित है. अगर ध्यान से देखें, तो भारत के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित न होने के चलते किसी न किसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश के आठ राज्यों- लक्षद्वीप, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनके अल्पसंख्यक वाले अधिकार बहुसंख्यकों को मिल रहे हैं. इसी तरह लक्षद्वीप एवं जम्मू-कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में भी उनकी ठीक संख्या है, लेकिन वे वहां अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ ले रहे हैं. मिजोरम, मेघालय एवं नगालैंड में ईसाई बहुसंख्यक हैं और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में भी ईसाइयों की संख्या अच्छी है, इसके बावजूद वे अल्पसंख्यक माने जाते हैं. पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं और दिल्ली, चंडीगढ़ एवं हरियाणा में भी सिखों की अच्छी संख्या है, लेकिन वे अल्पसंख्यक माने जाते हैं.

अल्पसंख्यकों को लेकर ऐतिहासिक तथ्य

भारत में अल्पसंख्यक शब्द की अवधारणा ब्रिटिशकालीन है. 1899 में तत्कालीन ब्रिटिश जनगणना आयुक्त द्वारा कहा गया था कि भारत में सिख, जैन, बौद्ध एवं मुस्लिम को छोडक़र हिंदू बहुसंख्यक हैं. यहीं से अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के विमर्श को बल मिलने लगा. संविधान निर्माण के लिए जब संविधान सभा बैठी, तब ‘अल्पसंख्यक’ के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई. 26 मई 1949 को संविधान सभा में अल्पसंख्यक आरक्षण पर बहस के दौरान अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के सवाल पर आम राय थी. लेकिन, अल्पसंख्यक आरक्षण पर आम राय नहीं बन पा रही थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने साफ किया कि पंथ/आस्था/मजहब/धर्म आधारित आरक्षण गलत है. उस समय तक अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान हो चुका था. बिहार के वरिष्ठ नेता एवं संविधान सभा के सदस्य तजम्मुल हुसैन ने जोर देकर कहा था, ‘हम अल्पसंख्यक नहीं हैं. अल्पसंख्यक शब्द अंग्रेजों का निकाला हुआ है. अंग्रेज यहां से चले गए, अब इस शब्द को डिक्शनरी से हटा दीजिए. अब हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं रह गया है.’ तजम्मुल हुसैन के भाषण के इस अंश पर सभा में खूब वाहवाही हुई थी.

अल्पसंख्यक: संवैधानिक स्थिति

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उन लोगों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किया, जो भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं. अनुच्छेद 29 का शीर्षक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण. इसमें कहा गया कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा. इस अनुच्छेद में ‘अल्पसंख्यक’ कौन है, यह परिभाषा नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 366 के 30 उपखंडों में जहां पेंशन, रेल, सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे शब्दों की परिभाषा शामिल है, वहां भी ‘अल्पसंख्यक’ शब्द परिभाषित नहीं किया गया. एक तथ्य गौर करने लायक है कि संविधान निर्माताओं को अल्पसंख्यक आयोग के गठन की जरूरत नहीं महसूस हुई थी. लेकिन राजनीति को इसकी जरूरत थी, सो सरकार ने 12 जनवरी 1978 को अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की. इस आयोग के गठन का आधार अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव खत्म करना, उनकी सुरक्षा, देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा बनाए रखना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था. अल्पसंख्यक आयोग को संसद द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (नेशनल कमीशन फॉर माइनेरिटी एक्ट) के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया. इस एक्ट में भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं तय की गई. यह आयोग अल्पसंख्यकों के लिए बनी सरकारी योजनाओं एवं नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर नजर रखता है. इस एक्ट की धारा 2 (सी) के तहत केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का असीमित अधिकार है. यह भी जानना रोचक है कि किसी जाति समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की विधि बहुत जटिल है और यह कार्य केवल संसद कर सकती है (अनुच्छेद 341-342).

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उन लोगों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किया, जो भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं. अनुच्छेद 29 का शीर्षक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण. इसमें कहा गया कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा. इस अनुच्छेद में ‘अल्पसंख्यक’ कौन है, यह परिभाषा नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 366 के 30 उपखंडों में जहां पेंशन, रेल, सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे शब्दों की परिभाषा शामिल है, वहां भी ‘अल्पसंख्यक’ शब्द परिभाषित नहीं किया गया. एक तथ्य गौर करने लायक है कि संविधान निर्माताओं को अल्पसंख्यक आयोग के गठन की जरूरत नहीं महसूस हुई थी. लेकिन राजनीति को इसकी जरूरत थी, सो सरकार ने 12 जनवरी 1978 को अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की. इस आयोग के गठन का आधार अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव खत्म करना, उनकी सुरक्षा, देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा बनाए रखना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था. अल्पसंख्यक आयोग को संसद द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (नेशनल कमीशन फॉर माइनेरिटी एक्ट) के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया. इस एक्ट में भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं तय की गई. यह आयोग अल्पसंख्यकों के लिए बनी सरकारी योजनाओं एवं नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर नजर रखता है. इस एक्ट की धारा 2 (सी) के तहत केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का असीमित अधिकार है. यह भी जानना रोचक है कि किसी जाति समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की विधि बहुत जटिल है और यह कार्य केवल संसद कर सकती है (अनुच्छेद 341-342).

लेकिन, किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का कार्य सरकारी कार्यालय से ही हो सकता है. इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना के जरिये पांच समुदायों-मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख एवं पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया. 27 जनवरी 2014 को तत्कालीन यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी कानून के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया.

अल्पसंख्यक होने के फायदे

अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने के बाद समुदाय विशेष के सदस्यों को कल्याण कार्यक्रमों एवं छात्रवृत्तियों में केंद्रीय मदद मिलती है. वे अपने शैक्षिक संस्थान भी चला सकते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 2016-17 में अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा जिन छात्रों को मिला, उनमें एक लाख पांच हजार से अधिक छात्र मुसलमान हैं, जबकि सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्म के केवल पांच हजार छात्र ही इससे लाभांवित हुए. हिंदू समुदाय के एक भी छात्र को इसका फायदा नहीं मिला, जबकि जनसंख्या के आधार पर जम्मू-कश्मीर में हिंदू मुसलमानों से बहुत कम हैं. जम्मू-कश्मीर में तकनीकी शिक्षा के लिए 20 हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है. राज्य में मुसलमानों के बहुसंख्यक होने के बावजूद सरकार ने वहां 753 में से 717 छात्रवृत्तियां मुस्लिम छात्रों को दीं. एक भी हिंदू छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली.

विषमता दूर करने के उपाय

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने टीएमए पाई मामले में दिए गए संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर की जाए, न कि राष्ट्रीय स्तर पर. क्योंकि, कई राज्यों में जो वर्ग बहुसंख्यक है, उसे अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है. यह विषमता तभी दूर होगी, जब अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर हो. दूसरा उपाय यह है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा और उनकी पहचान के लिए दिशानिर्देश तय हों, ताकि यह सुनिश्चित हो कि केेवल उन्हीं अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 29-30 के तहत अधिकार और संरक्षण मिलेगा, जो वास्तव में धार्मिक, भाषाई, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली न हों और जो संख्या में बहुत कम हों. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने की कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए जॉर्ज कुरियन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो जम्मू-कश्मीर समेत आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की व्यवहारिक और संवैधानिक संभावनाओं पर भी विचार करेगी, क्योंकि इन राज्यों में हिंदुओं की संख्या बेहद कम है. अगर ऐसा होता है, तो देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं का भी होगा.

मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य (प्रतिशत)

लक्षद्वीप 96.20

जम्मू-कश्मीर 68.30

असम 34.20

पश्चिम बंगाल 27.5

केरल 26.60

उत्तर प्रदेश 19.30

बिहार 18.००

ईसाई बहुसंख्यक राज्य

मिजोरम, मेघालय एवं नगालैंड में बहुसंख्यक हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में भी उनकी संख्या अच्छी-खासी है, इसके बावजूद वे अल्पसंख्यक माने जाते हैं.

सिख बहुसंख्यक राज्य

पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़ एवं हरियाणा में भी उनकी संख्या अच्छी-खासी है, लेकिन वे अल्पसंख्यक माने जाते हैं.