सबसे पहली प्रोपेगैंडा फिल्म का जिक्र अमेरिकी प्रोडक्शन हाउस वीटाग्राफ स्टूडियोज द्वारा निर्मित मूक शार्ट फिल्मों की सीरीज के बाबत मिलता है, जो 1898 में स्पेनिश-अमेरिकन युद्ध के दौरान एक खास मकसद से बनी थी.

साल 1962 में प्रकाशित फिलिप के. डिक के नावेल ‘द मैन इन द हाई कैसल’ का बेसिक प्लाट एक वैकल्पिक इतिहास पर आधारित है. यहां द्वितीय विश्व युद्ध एलाइज (मित्र राष्ट्र) की जगह जर्मनी एवं जापान जीतते हैं और अब सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है. हिटलर ही सर्वेसर्वा है. जापान कुछ हिस्से पर रूल कर रहा है, लेकिन अंदर से हिटलर की बढ़ती महत्वाकांक्षा से घबराया भी है. उसे डर है कि दुनिया पर राज करने की हिटलरी सनक जापान को भी जर्मनी के आधिपत्य में न ले ले. बहरहाल, घटनाक्रम तब-तब तेजी से बदलते हैं, जब प्रोटैग्निस्ट जूलियाना क्रेन को कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में पता चलता है, जो मौजूदा इतिहास से उलट एक दूसरे इतिहास की न्यूज रील्स हैं. ये एक तरह की प्रोपेगैंडा फिल्में हैं, जो हिटलर के खिलाफ विद्रोह के लिए अमेरिकी रेवेल्यूशनिस्ट को एकजुट करने के मकसद से चोरी-छिपे वितरित की जा रही हैं. जाहिर है, हिटलर इन फिल्मों से परेशान है और इन पर अंकुश लगाने के लिए अपने आखिरी दिनों में बेचैन है. इस दिलचस्प उपन्यास पर बाद में अमेजऩ ने फ्रैंक स्पॉटनित्ज के साथ इसी नाम से सफल टीवी सीरीज भी बनाई. इसके तीन सीजन ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं और चौथे की घोषणा हो चुकी है.

साल 1962 में प्रकाशित फिलिप के. डिक के नावेल ‘द मैन इन द हाई कैसल’ का बेसिक प्लाट एक वैकल्पिक इतिहास पर आधारित है. यहां द्वितीय विश्व युद्ध एलाइज (मित्र राष्ट्र) की जगह जर्मनी एवं जापान जीतते हैं और अब सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है. हिटलर ही सर्वेसर्वा है. जापान कुछ हिस्से पर रूल कर रहा है, लेकिन अंदर से हिटलर की बढ़ती महत्वाकांक्षा से घबराया भी है. उसे डर है कि दुनिया पर राज करने की हिटलरी सनक जापान को भी जर्मनी के आधिपत्य में न ले ले. बहरहाल, घटनाक्रम तब-तब तेजी से बदलते हैं, जब प्रोटैग्निस्ट जूलियाना क्रेन को कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में पता चलता है, जो मौजूदा इतिहास से उलट एक दूसरे इतिहास की न्यूज रील्स हैं. ये एक तरह की प्रोपेगैंडा फिल्में हैं, जो हिटलर के खिलाफ विद्रोह के लिए अमेरिकी रेवेल्यूशनिस्ट को एकजुट करने के मकसद से चोरी-छिपे वितरित की जा रही हैं. जाहिर है, हिटलर इन फिल्मों से परेशान है और इन पर अंकुश लगाने के लिए अपने आखिरी दिनों में बेचैन है. इस दिलचस्प उपन्यास पर बाद में अमेजऩ ने फ्रैंक स्पॉटनित्ज के साथ इसी नाम से सफल टीवी सीरीज भी बनाई. इसके तीन सीजन ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं और चौथे की घोषणा हो चुकी है.

विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध काल, 9/11 से घटनाक्रम भी ऐसी प्रोपेगैंडा फिल्मों के लिए मौका बनते रहे हैं, जिनमें युद्ध, त्रासदियों या हादसों के जरिये मौजूदा सरकार का प्रचार या आलोचना होती है.

यह विडंबना ही है कि फिलिप का उपन्यास जिस हिटलर के खिलाफ प्रोपेगंडा फिल्मों को इस्तेमाल होते हुए दिखा रहा है, वास्तविक इतिहास में उसी तानाशाह ने अपना वर्चस्व अक्षुण्ण रखने के लिए एस्केपिस्ट/प्रोपेगैंडा सिनेमा को बढ़ावा दिया. उस दौर में नाजी अथॉरिटी की फंडिंग से कई एस्केपिस्ट फिल्में बनीं, जो हिटलर की महानता का प्रचार करती और मनोरंजन की आड़ में लोगों को असलियत से दूर रखती थीं. यह पूरे कूएं में भांग घोलने सरीखा उपक्रम था, ताकि अवाम नशे में डूबी रहे. बाद में यह चलन ब्रिटेन, फ्रांस व रूस से होता हुआ नॉर्थ कोरिया तक पहुंचा. चीन और भारत में भी इसे देखा जा सकता है. चीन में धर्म, राष्ट्र या सेना की आलोचना करती फिल्में बैन कर दी जाती हैं तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के खिलाफ सिनेमा बन ही नहीं सकता. पाकिस्तान में भी यही हाल है. भारत में हाल जरा बेहतर हैं. हालांकि, सेंसर का पेंच और सरकारी दखल रहता है, लेकिन काफी हद तक सिनेमैटिक लिबर्टी मिल जाती है.

क्या है प्रोपेगैंडा सिनेमा

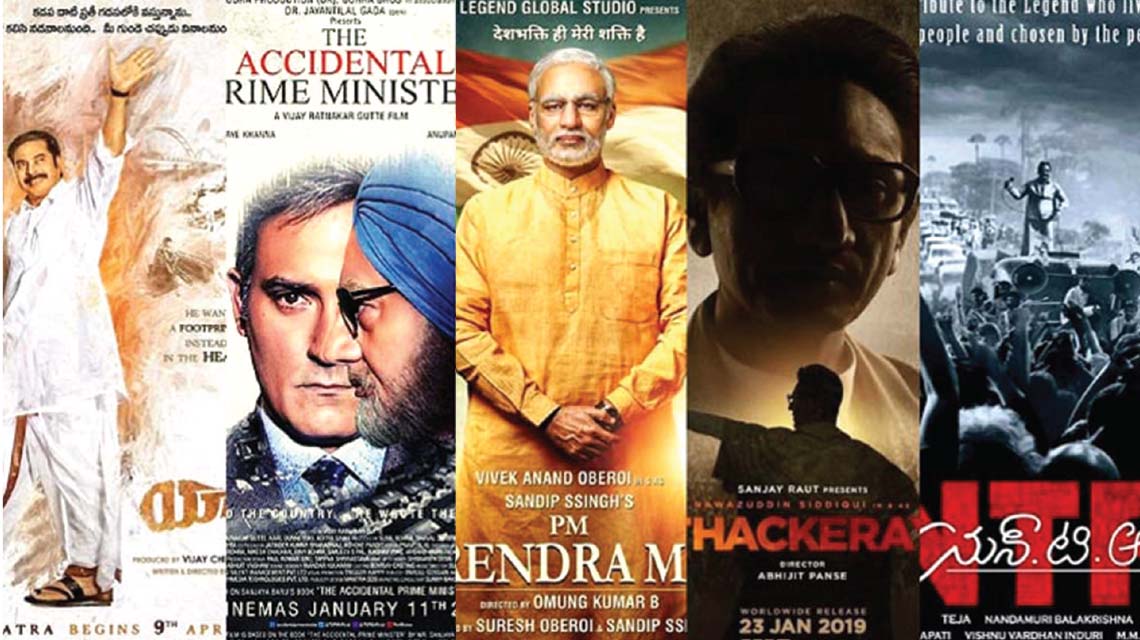

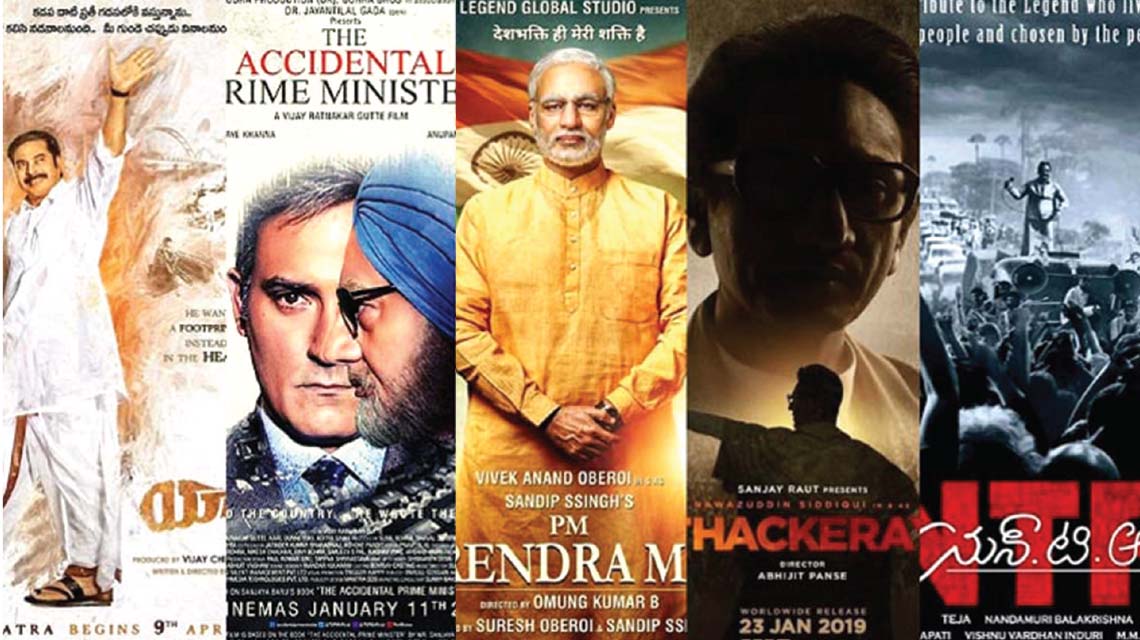

दरअसल, प्रोपेगैंडा फिल्मों के जरिये एक खास तरह की विचारधारा, दौर, व्यक्ति या पार्टी एजेंडे का छद्म प्रचार किया जाता है. जहां सरकारें अपने प्रचार के लिए फिल्मों का इस्तेमाल करती हैं, वहीं कई बार सेंसर बोर्ड की नाक के नीचे से एक्सट्रीमिस्ट और एंटी सोशल या एंटी गवर्नमेंट संस्थाएं भी ऐसी फिल्में बना लेती हैं. लेकिन, मकसद सबका वही होता है. कोई फिल्म किसी दल या नेता का चरित्र महिमामंडित करती है. जैसे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की बायोपिक फिल्म ‘ठाकरे’ व एनटी रामाराव की ‘कथानायकुडू’. वहीं कोई फिल्म किसी प्रतिद्वंद्वी दल के नेता की छवि बिगाडऩे का काम करती है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बायोपिक ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’. कई फिल्में (सुई धागा, हल्का, पैडमैन, टॉयलेट-एक प्रेमकथा आदि) सरकारी नीतियों का प्रचार करती हैं, तो बाकी किसी राजनेता के जीवन का महिमामंडन. कई दफा ऐसी फिल्में सत्ताधारी दल के निशाने पर आकर बैन हो जाती हैं, तो कुछ को सेंसर की कैंची कतर देती है. सिक्किम (1971), गरम हवा (1973), आंधी (1975), किस्सा कुरसी का (1977), आज का एमएलए (1984), ब्लैक फ्राइडे (2004), अमु (2005), पैपिलियो बुद्धा (2013), कौम दे हीरे (2014), नो फायर जोन (2014) जैसी कई फिल्में अपने पॉलिटिकल स्टैंड के चलते सरकारी विरोध और बैनबाजी से गुजरीं. हां, इस मामले में टाइमिंग अहम होती है. जैसे, अगर पॉलिटिकल कमेंट्री करती किसी फिल्म से सत्ताधारी दल को वैचारिक लाभ मिलता है, तो वह आसानी से रिलीज हो जाती है, लेकिन अगर सरकारी नीतियों के खिलाफ है, तो मामला फंस जाता है.

दास्तान-ए-पॉलिटिकल बायोपिक

प्रोपेगैंडा सिनेमा में कई तरह की फिल्में होती हैं, जैसे न्यूज रील, डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टाइजिंग कैम्पेन, नाटक या फिर किसी पॉलिटिकल फिगर की बायोपिक. अगर मौजूदा दौर की बात करें, तो भारत में बायोपिक फिल्मों का चलन बढ़ा है. नेता-मंत्री के जीवन पर आधारित फिल्में इफरात से बन रही हैं. चूंकि ज्यादातर फिल्मों के पीछे सियासी दलों की दखलंदाजी या भागीदारी होती है, इसलिए वे निष्पक्ष और पूर्वाग्रहमुक्त मनोरंजन नहीं कर पातींं. नए साल की शुरुआत में ही कई राजनीतिक हस्तियों की बायोपिक रिलीज के लिए तैयार हैं.

‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ सबसे ज्यादा सुखिर्यो में है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की छवि पर हमला है. मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रह चुके संजय बारू द्वारा इसी नाम से लिखित और साल 2014 में प्रकाशित पुस्तक पर आधारित इस फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर निभा रहे हैं, जो अभिनय के बजाय अपनी मिमिक्री के लिए आड़े हाथ लिए जा रहे हैं. फिल्म बताती है कि मनमोहन सिंह भले ही पीएम रहे हों, लेकिन असली सिक्का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का चलता था. फिल्म में यूपीए शासनकाल के दौरान हुए घोटाले, न्यूक्लियर डील एवं कश्मीर जैसे मसले भी उठाए गए हैं. जाहिर है, फिल्म की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लाजिमी हैं, क्योंकि आम चुनाव नजदीक हैं. दूसरी बात यह कि सत्ता में कांग्रेस है नहीं, इसलिए फिल्म के बैन होने की संभावना भी कम है. फिल्म में सोनिया गांधी के किरदार में सुजेन बर्नेट, राहुल गांधी के किरदार में अक्षय माथुर और प्रियंका गांधी के किरदार में अहाना कुमरा हैं.

बाल ठाकरे की बायोपिक भी रिलीज से पहले विवादों में रही. चूंकि यह शिवसेना (फिल्म के लेखक-निर्माता हैं शिवसेना सांसद संजय राउत) के मार्फत बनी है, लिहाजा इस बात की संभावना ज्यादा है कि यह फिल्म ठाकरे साहब का प्रोपेगेंडा ही करेगी. हां, शिवसेना का मिजाज देखते हुए ठाकरे के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कास्टिंग जरूर चौंकाती है. फिल्म से दक्षिण भारतीय अभिनेता सिद्धार्थ भी खफा हैं. उन्होंने फिल्म पर नफरत फैलाने-बेचने और दक्षिण भारतीयों की तौहीन का आरोप लगाया है. उन्हें ‘उठाओ लुंगी, बजाओ पुंगी’ संवाद पर आपत्ति है. आपतियां सेंसर को भी है. फिल्म में गृह मंत्री मोरार जी देसाई को धमकाने, बाबरी मस्जिद तोडऩे व मुंबई दंगों में धार्मिक हिंसा और कट्टर बयान जैसी बातें भी इसे टिकट खिडक़ी पर गर्म करेंगी. ये दोनों ही फिल्में भारतीय राजनीति के इतिहास और उसके भविष्य का अद्र्धसत्य दिखाती हैं. चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लेकर भी है, जिसमें उनका रोल अभिनेता विवेक ओबेरॉय द्वारा निभाने की खबर है.

प्रचार मशीन न बन जाए सिनेमा

फिल्में अगर इतिहास या व्यक्ति विशेष पर बनती हैं, तो वे उस दौर के घटनाक्रम का सिनेमाई दस्तावेज बन जाती हैं. कुछ समाज में क्रांतिकारी बदलाव भी लाती हैं. ‘रंग दे बसंती’ के कैंडल मार्च का ट्रेंड बाद में सडक़ों पर दिखा. कई फिल्में आमजन की सोच बदल देती हैं. जैसे फिल्म ‘तलवार’ में आरुषि के माता-पिता को बेकसूर बताए जाने से उन्हें सहानुभूति मिली, तो कई फिल्में नेताओं का प्रचार-दुष्प्रचार कर सियासी हवा का रुख बदल देती हैं. ‘एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ हो या ‘इंदु सरकार’, दोनों एक खास दल के प्रति राय बनाती दिखती हैं. इसी तरह प्रोपेगैंडा बायोपिक किसी नेता की छवि बना भी सकती हैं, जैसा कि राजकपूर की नेहरू विचारधारा समर्थित फिल्मों ने किया. यही काम नरेंद्र मोदी की बायोपिक भी करेगी. चिंता यह है कि अवाम को समाज का आईना दिखाने और मनोरंजन करने वाला सिनेमा कहीं सियासी प्रचार का टूल बनकर न रह जाए. सिनेमा अपनी व्यापक पहुंच के कारण किताबों से ज्यादा प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है. बॉयोपिक्स के जरिये एक्टर्स-नेताओं को नायक बनाकर पॉलिटिकली एस्टेब्लिस किया जा रहा है. धोनी की बायोपिक में उन्हें नायक बनाने के लिए युवराज और गंभीर को दरकिनार किया गया.