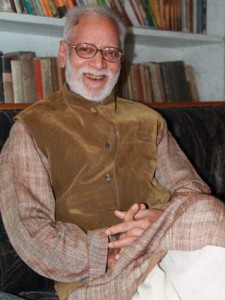

साठोत्तरी पीढ़ी ने हिंदी कथा साहित्य को नए मिजाज, नई तल्खी, नए तेवर और नई बोली-बानी से रूबरू कराया। उस पीढ़ी के कथा लेखकों में जो नाम मीलों दूर से चमकता है, वह नाम है- काशीनाथ सिंह। लेकिन काशीनाथ को काशीनाथ बनने में दशकों लग गए। वजह सिर्फ एक थी। वह थी नामवर सिंह की विराट बरगद जैसी छवि जिसके आसपास छोटे-मोटे दरख्त पनप नहीं सकते थे और वह (काशीनाथ सिंह) उनके सगे छोटे भाई के रूप में पैदा हुए। काशीनाथ सिंह को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार भारत भारती मिला है। प्रस्तुत हैं उनसे कृष्णमोहन सिंह की लंबी बातचीत के कुछ खास अंश :

आपको गढ़ने में किन-किन संघर्ष, झंझावातों, लोगों का योगदान रहा?

बनारस में रहते हुए विद्यार्थी जीवन में ही एक नसीहत मिली थी कि अपने दुख को देखने से पहले दूसरों के दुख व संघर्ष को देखो। पाओगे कि उनके दुखों व संघर्ष के आगे तुम्हारा दुख कुछ नहीं है। मुझे याद नहीं कि यह मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था या किसी पुस्तक ने। इसका परिणाम यह हुआ कि यह मेरे संपूर्ण जीवन का सूत्र बन गया। जाने कितने दुख आये, संघर्ष किया, विपन्नता के दिन भी देखे लेकिन दूसरों को देखने पर मुझे बराबर यह लगता रहा कि इनमें से अधिसंख्य के मुकाबले मैं ज्यादा सुखी व सम्पन्न हूं। बहुत छोटे किसान थे हम। हम तीन भाइयों के पीछे 9 एकड़ खेत। कभी-कभी भैंस हो जाया करती थी यानी पाल ली जाती थी। गेहूं की फसल होती नहीं थी। पिता प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे। खेती कर नहीं पाते थे। फसल के नाम पर साल में एक फसल होती थी। घर चलाना मुश्किल।

लेकिन आज लगता है कि वे हमारे बहुत अच्छे दिन थे। एमए करने के बाद जब मैं शोध (पीएचडी) में आया तो साल भर तक मेरे गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जो बीएचयू (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) से निकाल दिए गए थे। बड़े भाई नामवर सिंह बेकारी झेल रहे थे। मां व मझले भाई घर पर थे। कोई सुपरवाइजर (गाइड) होता और मेरे शोध के प्रगति विवरण पर हस्ताक्षर करता तो मुझे छात्रवृत्ति मिलती। विभाग में कोई मुझे अपने निर्देशन में लेने को तैयार नहीं था।

द्विवेदी जी के शिष्य व अंतरंग लोग भी नहीं। उन्हें डर था कि विभागाध्यक्ष नाराज हो जाएंगे। मैं डा. बच्चन सिंह, डा. शिवप्रसाद सिंह, डा. त्रिभुवन सिंह के यहां दौड़ता रह गया। सबने इंकार कर दिया। ये वे लोग थे जिनके साथ मेरा अक्सर उठना-बैठना होता था। मैं विभाग के ही एक कम लोकप्रिय और मितभाषी अध्यापक करुणापति त्रिपाठी के यहां गया। वे मुझे लोगों के यहां दौड़ते हुए देख चुके थे। उन्होंने बगैर किसी भूमिका के मुझसे आवेदन मांगा और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। यह पहला अनुभव था मेरा जहां जातिवाद से मोहभंग हुआ। त्रिपाठी जी तीन साल तक मेरे गुरु रहे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा।

द्विवेदी जी के शिष्य व अंतरंग लोग भी नहीं। उन्हें डर था कि विभागाध्यक्ष नाराज हो जाएंगे। मैं डा. बच्चन सिंह, डा. शिवप्रसाद सिंह, डा. त्रिभुवन सिंह के यहां दौड़ता रह गया। सबने इंकार कर दिया। ये वे लोग थे जिनके साथ मेरा अक्सर उठना-बैठना होता था। मैं विभाग के ही एक कम लोकप्रिय और मितभाषी अध्यापक करुणापति त्रिपाठी के यहां गया। वे मुझे लोगों के यहां दौड़ते हुए देख चुके थे। उन्होंने बगैर किसी भूमिका के मुझसे आवेदन मांगा और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। यह पहला अनुभव था मेरा जहां जातिवाद से मोहभंग हुआ। त्रिपाठी जी तीन साल तक मेरे गुरु रहे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा।

करुणापति जी उस दौर के दिग्गज कांग्रेसी नेता कमलापति त्रिपाठी के भाई थे। बनारस में उनके आवास को औरंगाबाद हाउस कहा जाता था। हाउस क्या था, पूरी हवेली थी जो चारों दिशाओं में खुलती थी। चारों दिशाओं में चार भाई रहते थे। बीच में बड़ा सा आंगन जिसमें एक शिव मंदिर था। सवेरे-शाम वहां घंटा-घड़ियाल बजता और सभी दिशाओं से परिवार के लोग आकर आरती करते। यह आरती 10 से 15 मिनट तक चलती। मैं जब शोध के सिलसिले में पंडित जी के घर बैठा होता था, जैसे ही आरती के लिए घंटी बजती थी, पंडित जी मुझे छोड़कर चल देते थे और कहते- काशीनाथ जी, 15 मिनट इंतजार कीजिए। उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि आप भी हिन्दू हैं, मेरे साथ पूजा और आरती के लिए क्यों नहीं चल रहे हैं। उन्हें पता था कि मूर्तिपूजा में मेरा कतई विश्वास नहीं है। उन्होंने अपनी आस्था मुझ पर थोपने की कभी कोशिश भी नहीं की।

भारतीय संस्कृति का पहला पाठ मैने यहीं और उन्हीं से पढ़ा। उनकी आस्था अपनी जगह, मेरी प्रतिबद्धता अपनी जगह। उन्होंने कभी दखल देने की कोशिश नहीं की। एक दूसरी चीज मैने उनमें देखी, संभवत: साल भर बाद। मैं उनका शोध छात्र था और चंदौली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस की ओर से उनके भाई कमलापति त्रिपाठी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। उनके विरुद्ध समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह खड़े थे। कांग्रेस के खिलाफ लहर थी। मैं समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए जीप में बैठा था और दूसरी तरफ से कांग्रेस की कार आई जो चंदौली कस्बे के चौराहे पर रुकी। उससे पं. करुणापति त्रिपाठी उतरे। वे अपने भाई का प्रचार कर रहे थे। शोध छात्र के नाते मैं घबरा गया कि कहीं उनके सामने न पड़ जाऊं। मेरे हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा था। उनकी नजर मुझ पर पड़ ही गई। मुझे तो जैसे काठ मार गया। उन्होंने आवाज देकर बुलाया। मैं शर्मिंदगी से उनके पास गया और सोचा कि वे कहेंगे- ये तुम्हारा क्षेत्र है, मेरे भाई का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बड़े प्यार से मुझे पान देते हुए बोले- सुबह से कुछ खाया- पिया है या नहीं ? मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना वे कार की तरफ गये और वहां से दो सेब और दो संतरे ले आये। कहा- इन्हें रख लें। काम आएंगे।

यह मेरे गुरु की दूसरी शिक्षा थी कि विचारों के मतभेद के बावजूद संबंध बने रह सकते हैं। इन बातों का विस्तार से उल्लेख मैंने इसलिए किया कि इन्हीं से मेरे अध्यापक के संस्कार बने और लेखक के भी। मैं मानता रहा हूं कि सिद्धांत सूखे होते हैं और जिंदगी हरी होती है। मैंने किताबों से कम, व्यक्तियों के उदाहरणों से ज्यादा सीखा। मैंने किताबें कम पढ़ीं, आदमी ज्यादा पढ़े।

प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत जैसे कई दिग्गज साहित्यकारों ने मायानगर मुंबई का भी रुख किया था। आप क्यों नहीं गए ? यह खयाल क्यों नहीं आया?

मैं एक जानेमाने विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था। जीवन चल रहा था। पत्नी थी, बच्चे थे, भाई थे, माता-पिता थे लेकिन बार-बार दिमाग में आ रहा था कि यह तो जीविका है, जीवन कहां है? जीवन के अर्थ की यही तलाश मुझे लेखन की ओर ले गई। मैं 7- 8 साल बिना यह सोचे-समझे लिखता रहा कि यह किनके लिए लिख रहा हूं। इसका बोध मुझे तब हुआ जब 68 के बाद मैं बनारस के ही एक छोटे से मार्क्सवादी-लेनिनवादी ग्रुप के साथ जुड़ा। मुझे लगा कि साहित्य सामाजिक परिवर्तन का हथियार है। इसलिए, हमें समाज को बदलने के लिए लिखना चाहिए। लेकिन काम करते हुए या लिखते हुए या उस ग्रुप के साथ काम करते हुए कुछ वर्षो बाद मुझे अहसास हुआ कि समाज बदलने का दायित्व राजनीति पर है, साहित्य पर नहीं। साहित्य का काम पाठकों की चेतना का संस्कार करना है। उसे समाज की वस्तुस्थिति से परिचित कराना है, सचेत कराना है। यह काम तभी संभव है जब हमारा साहित्य अधिक से अधिक लोगों के हाथ तक पहुंचे। यहां से मेरे लेखकीय जीवन में परिवर्तन आया जिसके चलते काशी में काशीनाथ धूनि रमाये लिखने में लगे रहे, जुटे रहे, जमे रहे।

रही बात मुंबई की, तो ऑफर तो बहुत मिले फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन कहीं जाने की बजाय लोग ढ़ूंढते हुए मेरे पास आएं, यह मेरे लिए ज्यादा सम्मानजनक लगा। जो भी मुंबई गया, वह अपमानित होकर या निराश होकर लौटा। प्रेमचंद खुद प्रतिष्ठित होने या बड़ा लेखक होने के लिए मुंबई नहीं गए थे। वह गए थे सरस्वती प्रेस का कर्ज पटाने के लिए। वहां तो अमृतलाल नागर भी गये थे, भगवती चरण वर्मा भी गए लेकिन मुंबई किसी को रास नहीं आई। दूसरी बात कि मैं मुख्यत: साहित्यकार हूं , मैं अपने फील्ड में नामवर से कमतर नहीं हूं। मैं फिल्मी कहानी लेखक या पटकथा लेखक नहीं। मुझे जीना-मरना साहित्य में ही है, यह मैं जानता हूं। जिस काशी का अस्सी पर फिल्म बनी, वह उपन्यास मैंने फिल्मों के लिए नहीं लिखा। फिल्म खुद उस उपन्यास के पास आई।

मुंबई या दिल्ली का मुझे कभी आकर्षण नहीं रहा। काशी का अस्सी के एक पात्र हैं सन्नी गुरू। जब सन्नी गुरू पान की दुकान पर बैठे हुए पान घुला रहे हैं, तब उनसे एक आदमी कहता है कि गुरू तुम यहां पान दुकान पर बैठे हुए हो और अमेरिका रोज-रोज आदमी चांद पर भेज रहा है। सन्नी जवाब देते हैं- सूरज हो या चांद, जिसको गरज होगी, खुदै यहां आएगा। लगभग यही स्थिति मेरी रही है। जिसको गरज होगी, वह खुद मेरे पास आएगा।

दूसरे व अंतिम भाग में पढ़िए काशीनाथ सिंह किन्हें मानते हैं हिंदी के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ और आज की दौर के युवा साहित्यकार