उमेश चतुर्वेदी

1996 और 2018 के बीच 22 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन इतिहास एक बार खुद को दोहराता हुआ ही नजर आ रहा है। बस कुछ पात्र बदल गए हैं। इस बार 23 मई को बेंगलुरु में मोदी विरोधी दलों की जुटान हुई और उसे मोदी विरोधी मीडिया, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक ताकतों ने ऐतिहासिक करार दिया है। ठीक 22 साल पहले भी ऐसी ही जुटान दिल्ली में हुई थी। तब केंद्र में एचडी देवेगौड़ा थे और इस बार बेंगलुरु की जुटान के केंद्र में रहे उनके बेटे कुमार स्वामी। कुमार स्वामी और देवेगौड़ा के लिए जुटानों में एक अंतर और है। देवेगौड़ा को लेकर जुटान उनके शपथ ग्रहण पर लगते ग्रहण के पहले हुई थी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने लोकसभा चुनावों में 161 सदस्यों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया था। जबकि कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर रहे जनता दल के नेता एचडी देवेगौड़ा के नाम पर गैरभाजपा दलों में सहमति बन चुकी थी। सत्ताधारी कांग्रेस भी उसी तरह देवेगौड़ा का साथ देने को तैयार थी, जैसे इस बार कर्नाटक में सहयोग दे रही है। हालांकि तब भी उसकी सीटें जनता दल से ज्यादा थी। देवेगौड़ा को वामपंथी दलों के साथ ही समाजवादी पार्टी समेत तमाम छोटे-बड़े दलों ने समर्थन दिया था। उसमें तमिल मनीला कांग्रेस भी शामिल थी, जिसके नेता पी चिदंबरम होते थे। इस जुटान ने एकता दिखाई, लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी वैसे ही अछूत बने रहे, जैसे इस बार येदियुरप्पा बने रहे। दोनों में अंतर बस इतना रहा कि विश्वास मत पर चली दो दिनों की बहस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन येदियुरप्पा बिना विश्वासमत पर बहस के ही इस्तीफा देकर चलते बने।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 1996 में बनी सरकार का इतिहास भी दोहराया जाएगा या फिर अतीत की गलतियों से सबक लेकर कांग्रेस आगे नई राह पर चलेगी। अगर कांग्रेस ने अतीत के कदमों से अलग कदम उठाने की सोच ली है तो फिर यह अच्छी बात है। लेकिन उसका जैसा राजनीतिक अतीत रहा है, उस हिसाब से तो उम्मीद से कहीं ज्यादा आशंकाएं ही पैदा होती हैं। अतीत में वह राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम चार बार अपने से छोटे दलों को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे चुकी है, लेकिन वक्त से पहले ही उन्हें जमीन पर लाती रही है। पहली बार ऐसा उसने 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार के साथ किया था, महज उन्नीस दिनों में ही समर्थन वापस ले लिया था। दूसरी बार 1991 में चंद्रशेखर की सरकार का आधार चार महीने में ही खींच लिया था। तीसरी बार उसके शिकार देवेगौड़ा ही बने थे, जिनकी बेटे कुमार स्वामी की कर्नाटक विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी को कांग्रेस समर्थन दे रही है। 1997 में महज दस महीने के समर्थन के बाद ही कांग्रेस ने देवेगौड़ा की पीठ से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इसी साल उसने उस इंद्रकुमार गुजराल को भी जमीन पर ला पटका था, जो 1975 के पहले तक कांग्रेस की लौह महिला इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र हुआ करते थे। चारों ही घटनाओं में ध्यान देना चाहिए कि समर्थन देने वाली कांग्रेस का आधार बड़ा था, जबकि समर्थन ले रहे नेताओं का आधार बहुत छोटा था। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि कर्नाटक में मात देने वाली कांग्रेस के साथ चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजित सिंह भी मोदी विरोधी जुटान में कांग्रेस के साथ हैं। इसमें चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भी हैं, क्योंकि वे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कह सकते हैं कि राजनीति दिलचस्प खेलों का संयोग भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1983 में जिस तेलुगू देशम पार्टी की सरकार को इंदिरा गांधी ने जबर्दस्ती बर्खास्त किया, उसके मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू इस जुटान में साथ नहीं होते।

कर्नाटक की कहानी नाटक सरीखी भी है। तकनीकी रूप से देखें तो 222 सीटों के लिए हुए चुनाव में बहुमत से आठ सीटें कम रह गई भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में ही कही जाएगी। जब उसे पता चल गया था कि उसके साथ 1996 में संसद में हुए व्यवहार जैसा ही राजनीतिक व्यवहार होना है तो अव्वल तो उसे सरकार बनानी ही नहीं चाहिए थी। कांग्रेस पहले ही मोदी विरोध की राजनीति को हवा देने के लिए अपने से छोटी पार्टी जनता दल एस को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दे चुकी थी, इसलिए यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल कोई नहीं आने वाला है। इसलिए उसे सरकार बनाने की बजाय आक्रामक विपक्षी भूमिका के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। उसे समझना चाहिए था कि बेशक केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के मुताबिक कांग्रेस नेता सिद्धारमैया भले कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो गए हों, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि उन्होंने देवेगौड़ा का साथ उत्तराधिकार ना मिलने की वजह से ही छोड़ा था। कर्नाटक के जनता दल की राजनीति में सिद्धारमैया देवेगौड़ा के ही आदमी माने जाते रहे। कर्नाटक में तो कहा जाता है कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले वे कसम भी अपने देवता, माता या पिता की नहीं खाते थे, बल्कि देवेगौड़ा के ही नाम की कसम खाते थे। ऐसे सिद्धारमैया ने देवेगौड़ा का साथ इसलिए छोड़ा, क्योंकि जब 2006 में पार्टी के पास मुख्यमंत्री की गद्दी आती दिखी तो देवेगौड़ा ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकार अपने बेटे कुमारस्वामी को दे दिया, जो तब तक राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे। कुमार स्वामी तब तक सिनेमा के वितरक का काम करते थे। देवेगौड़ा ने यह उत्तराधिकार अपने बड़े बेटे एचडी रेवन्ना को भी नहीं दिया जो राजनीति में थे। इससे आहत सिद्धारमैया ने जनता दल एस छोड़ कांग्रेस के हाथ को थाम लिया था। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए था कि ऐसे सिद्धारमैया पार्टी आलाकमान की मंशा के मुताबिक कितने दिन तक कुमार स्वामी का साथ देते। इसलिए आगामी कुछ महीनों में कांग्रेस और जनता दल एस का खटराग सामने आने लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से कम से कम 2019 के आम चुनावों तक इस सरकार के चलने की उम्मीद बन गई है। हालांकि सरकार को लेकर अंदरखाने कितना अंतर्विरोध है, इसका असर 22 मई को मंजूनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद कुमार स्वामी के बयान में दिखा। उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि यह सरकार चलाना कितना कठिन काम होने जा रहा है, लेकिन भगवान मंजूनाथ और शंकराचार्य की कृपा से सबकुछ ठीक होगा।’

कांग्रेस और जनता दल एस के बीच कितना गतिरोध है, इसका अंदाजा शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखा, जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने ही शपथ ली। बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। जाहिर है कि कांग्रेस की ओर से मंत्रिपद को लेकर खींचतान चल रही है। सबसे ज्यादा मसला मालदार खनन और रसूखदार गृह मंत्रालय पर अटका हुआ है। जाहिर है कि दोनों ही पार्टियों की निगाह इन दोनों मंत्रालयों पर है। अतीत की कुमार स्वामी सरकार के मुखिया पर भ्रष्टाचार के आरोप खनन को लेकर ही लगे थे। वैसे भी देवेगौड़ा परिवार बड़े समाजवादी नेताओं लालू और मुलायम की तरह परिवारवाद का प्रैक्टिशनर रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में कर्नाटक में ऐसा होता दिखना स्वाभाविक है और इसके बाद जूतम-पैजार भी होगी। यह बात और है कि चूंकि तकरीबन मोदी विरोधी समूचा विपक्ष इस गठबंधन के पक्ष में है, इसलिए बाकी दलों के दबाव में सरकार को बचाए रखने के लिए दोनों ही पक्ष मजबूर रहेंगे।

कांग्रेस में अंदर से खतरा 18 लिंगायत विधायकों की ओर से बना हुआ है। कांग्रेस ने इस चुनाव में पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे लिंगायत समुदाय में सेंध लगाने की दो कोशिशें कीं। पहले तो उसने लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, दूसरा उसने 40 लिंगायतों को टिकट दिया, जिनमें से 18 विधानसभा पहुंचे हैं। इसी तरह जनता दल एस से भी दो लिंगायत विधायक जीते हैं। चुनावी गणित में बेशक वे अपनी-अपनी पार्टियों में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि दिल से वे अपने अधिसंख्य समुदाय यानी भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता आर वी देशपांडे पहले ही कह चुके हैं कि लिंगायत मसला उन्हें महंगा पड़ा है। जाहिर है कि लिंगायत नेताओं पर कांग्रेस को भी भरोसा नहीं है। येदियुरप्पा सरकार के विश्वासमत से पहले लिंगायत विधायकों को साथ रखने के लिए कांग्रेस ने 1996 में शंकर सिंह बाघेला के नेतृत्व में बागी हुए बीजेपी विधायकों की तरह अपने विधायकों को रिजार्ट में रखा और उनकी निगरानी की।

1998 में कांग्रेस ने पचमढ़ी में प्रस्ताव पास किया था कि उसे क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रस्ताव के पीछे तत्काल हुए चुनावों में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में मिली करारी पराजय थी। जहां बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का साथ देने की वजह से वह सिमट गई थी। लेकिन 2003 आते-आते देश की इस सबसे पुरानी पार्टी ने अपनी नियति क्षेत्रीय राजनीति के साथ ही जोड़ ली और शिमला प्रस्ताव में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से गठजोड़ की बात को स्वीकार कर लिया। इसके अगले साल उसने क्षेत्रीय दलों के साथ एनडीए को मात दी और दस साल तक सत्ता पर काबिज रही।

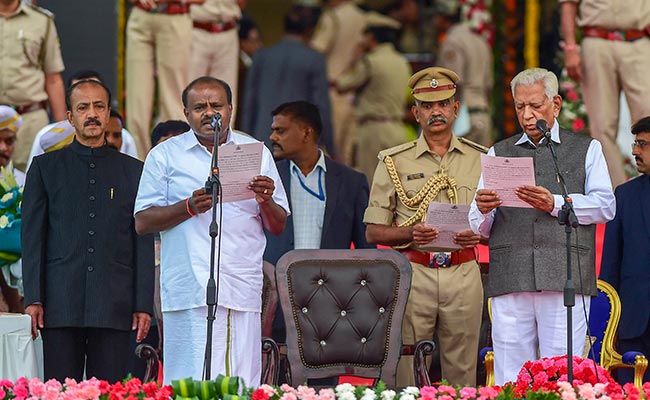

वैसे राहुल गांधी की अगुआई में लगातार हार रही कांग्रेस को इस बार संजीवनी उनकी मां सोनिया गांधी की सक्रियता से ही मिली है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बेंगलुरु में सत्ता बनाने के लिए देवेगौड़ा को मनाने के लिए उन्होंने सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मायावती, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। तब जाकर देवेगौड़ा को राजी किया जा सका। जाहिर है कि उनकी सक्रियता से मोदी को 2014 के बाद दूसरी बड़ी मात मिली है। और फिर चुनाव नजदीक भी हैं, इसलिए विपक्षी दिग्गजों का जुटान कराया। इसे विपक्षी एकता का नाम दिया जा रहा है। 23 मई को शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल, मायावती, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एन चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। इनमें से शरद पवार के बारे में विख्यात है कि वे सत्ता के बिना नहीं रह सकते। पिछले चार साल से न तो केंद्र में और न ही महाराष्ट्र में उनकी पूछ-परख है, इसलिए वे सत्ता के लिए व्याकुल हैं। 2003 में कांग्रेस से सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे पर विद्रोह करने वाले शरद पवार का साथ सोनिया चाहे जितना भी ले लें, लेकिन वे उन्हें प्रधानमंत्री शायद ही बनने दें। जबकि शरद पवार की दिली इच्छा देश का नेतृत्व करने की है। लेकिन इस जुटान में डीएमके, बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्रसमिति जैसे अपने-अपने राज्यों के ताकतवर दल शामिल नहीं हुए और उन्होंने इस समारोह से दूरी बनाए रखी। इससे साफ है कि 2019 के लिए अपनी व्यूह रचना करने के लिए कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी।

2013 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में सत्ता को जहर बताने वाले राहुल गांधी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री पद को लेकर अपना मुंह खोला और प्रधानमंत्री बनने की अपनी चाहत भी जाहिर की। लेकिन कर्नाटक चुनावों में जनता दल एस के सामने बड़ी पार्टी होने के बावजूद समर्पण कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 2019 में भी ऐसे हालात बनेंगे तो वे ऐसा ही कदम उठाएंगे। क्या कर्नाटक में जिस चाहत का उन्होंने मुजाहिरा किया, क्या उसे दूर करके किसी छोटे या क्षेत्रीय दल के नेता को आगे कर पाएंगे। वैसे भी 13 अप्रैल को सोनिया की डिनर पार्टी में तेजस्वी यादव कह ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, यह बाद में तय किया जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री पद पर राहुल गांधी की दावेदारी का सवाल अभी अनुत्तरित ही नहीं, समय के गर्भ में है।

1996 को 2018 में कर्नाटक में दोहराया गया। 1996 में भले ही देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उसका असर यह हुआ कि 1998 आते-आते भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता तेजी से उभरी और वह सत्ता पर काबिज हो गई। देवेगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी के शपथ समारोह में बेंगलुरु में विपक्ष वैसे ही जुटा, जैसे 22 साल पहले देवेगौड़ा के लिए दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब के मैदान में जुटा था। उसके दो साल बाद विपक्ष की करारी हार हुई थी, क्या इस बार फिर वैसा ही होगा… इतिहास दोहराने के सिद्धांत पर भरोसा करने वालों का तो ऐसा ही मानना है।