सत्यदेव त्रिपाठी

कला का सच तो यह है कि ‘बचोगे, तो कैसे रचोगे?’, लेकिन उससे बड़ा सच यह भी है कि ‘बचोगे नहीं, तो कैसे रचोगे?’

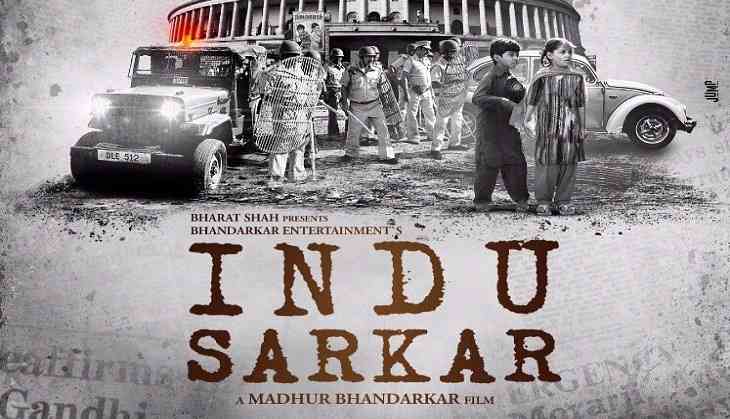

‘इन्दु सरकार’ में इसी दूसरे सच पर चलते हुए मधुर भण्डारकर आपातकाल के इतिहास व नाम से बचते भी हैं और उसी को रचते भी हैं। शायद इसीलिए इतनी अच्छी फिल्म बन पाती है। यदि वे 1975 से 77 के आपातकाल को पीरियड फिल्म की तरह उठा लेते, तो सब कुछ को समेटने और सबकी प्रामाणिकता को बनाए रखने में फिल्म का कोरा इतिहास बन जाता या फिर डॉक्यूमेंट्री- समस्त अच्छाई के बावजूद ‘हजारों ख़्वाहिशें ऐसी’ कहाँ बच पार्इं डॉक्यूमेंट्राना असर से? फिर उसी देश-काल की सीमा में फँसकर फिल्म इस संकेत से महरूम भी हो जाती, जो अब देश-काल से परे जाकर देने में अविकल रूप से मौजूँ है।

आपातकाल से बचते हुए भण्डारकरजी ने जो कुछ लिया, उसकी फेहरिश्त व शिनाख़्त की जरूरत न रही और जो छोड़ दिया, उसे लेकर कोई सवाल उठने की नौबत न रही। उदाहरण के लिए जयप्रकाश नारायण का दूसरी आजादी की क्रांति का पूरा मामला छोड़ दिया और उसके विकल्प रूप में भूमिगत ढंग से सक्रिय ‘हिम्मत इण्डिया संगठन’ रच दिया, जिसकी पृष्ठ्भूमि व पहचान की दरकार न पड़ी। यह तब का यथार्थ भी था, सच भले ऐसा ही न रहा हो, क्योंकि कहानियां कभी सच नहीं होतीं, पर कहानियों से बड़ा सच कुछ नहीं होता। और उसका बोनस यह कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसे दल का पता चलेगा, जो अब तो नदारद ही हो गए हैं। सो, यही बचना और रचना हर देश-काल के लिए सरोकार से बावस्ता भी है और कलात्मक भी।

फिर इतने सत्तासीनों में से सिर्फ दो मंत्री लिए और एक प्रशासनिक अफसर लिया, जिनसे प्रतिनिधि के रूप में सारे काम करा लिए। नाम सबके अलग दिए, पर काम, वेश, अन्दाज व आवाज से सही का सन्धान हो जाता है। राजीव गांधी की हत्या पर बनी शुजित सरकार की फिल्म ‘मद्रास कैफे’ (2013) भी ऐसी ही अनाम है। इन्दु सरकार के शुरू होते ही पता चल जाता है कि राष्ट्रपति के आपातकाल लगाने की घोषणा वाली आवाज व रूप में इन्दिरा गांधी हैं, तो वेश व अदा के साथ नसबन्दी के आदेश देने वाले चीफ के रूप में संजय गांधी हैं, जिनका कथन भी जाहिर-सा है, ‘इमर्जेंसी में इमोशन नहीं, मेरे आॅर्डर चलते हैं’। यूनियन मंत्री ओमनाथ के नाम से कमलनाथ और संजय को चप्पल तक पहनाने से लेकर तमाम कामों में विद्याचरण शुक्ल से एन.डी. तिवारी तक के कई लोग शामिल हो गए हैं। जगदीश टाइटलर के अक्स के लिए फ्रेंच कट दाढ़ी व सफेद सफारी काफी है। तुर्कमान गेट से पंचसूत्री-बीससूत्री कार्यक्रमों के सीधे उल्लेख और पुलिस अधिकारी से ‘तुम लोग जिन्दगी भर माँ-बेटे की गुलामी करते रहो’ कहना… आदि।

याने रचा गया है समूचा आपातकाल। और सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र भी मिला, भले तमाम विवादों व सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही सही। उधर कांग्रेस की छबि बिगाड़ने की नीयत वाली सत्ता के इशारे पर बनी फिल्म के आरोपों, गरमागरम बहसों के बावजूद फिल्म चल रही है, तो बचने के उस तकनीकी व कलात्मक औजार प्रत्याख्यान (डिस्क्लेमर) के चलते भी फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र व घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इनकी कोई समानता होती है, तो वह मात्र संयोग होगा। कोई भी समानता, चाहे वह किसी व्यक्ति (जीवित या मृत), पात्र या इतिहास से हो, पूरी तरह काल्पनिक है।

लेकिन यह सबकुछ तो विषय भर है। असली फिल्म तो इन्दिरा गांधी के प्यारे सम्बोधन ‘इन्दु’ को लेकर इसी नाम की एक लड़की की पूरी की पूरी काल्पनिक जीवन-कथा में है कि अत्याचार का विरोध करने के लिए किसी खास की दरकार नहीं – कोई भी कर सकता है। इन्दु तो सुन्दर, पर अनाथ व बुरी तरह हकलाने वाली लड़की है। अफसर नवीन सरकार से शादी करके एक अच्छी बीवी बनने का उसका सपना भी साकार होता है और ‘इन्दु सरकार’ के रूप में फिल्म का नाम भी। अब वह पति के कहने से मंत्री ओमनाथ के लिए कविताएं लिखने-गाने लगती है…। लेकिन एक दिन तुर्कमान गेट की बस्ती ढहाती हुई इमर्जेंसी के अत्याचार के क्रूरतम घिनौनेपन से टकरा जाती है और दो मासूम व बेसहारा बच्चों की दुर्दशा से द्रवित होकर उन्हें घर ले आती है। इधर पति अपने घर में इमर्जेंंसी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। बच्चों को निकालने पर आमादा है। यहीं पति की अफसरानी अमानवीयता और उन बच्चों के बहाने अपनी संवेदनशीलता की भयावह कश्मकश में पति और आराम की जिन्दगी को छोड़ने के मर्मांतक क्षण का रचना ही फिल्म की जान है।

ऐसे जज्बे आज जीवन से उठ गए हैं। उन्हें पुनरुज्जीवित करना आज शिक्षा और कला की चुनौती है। शिक्षा तो सरकारी फितरत में हारी हुई जुआरी हो गई है, पर कलाओं से उम्मीद अभी बनी हुई है, फिल्म कला से सबसे ज्यादा। और जिन चन्द लोगों से जिन्दा हैं उम्मीदें, उनमें एक शीर्ष व सिद्ध नाम है, मधुर भण्डारकर। ‘पेज 3’ हो या ‘कॉर्पोरेट’, ‘सत्ता’ हो या ‘चाँदनी बार’ राजनीति व गुण्डागर्दी के गैर लाजमी व निर्णायक दखल सबमें हैं, पर मानवीय मूल्यों के लिए हार कर भी न्योछावर हो जाने की कूबत भी सबमें है।

यही इन्दु के साथ भी होता है। अलग होते ही इन्दु पर सत्ता का कहर बरपा होता है- बच्चे नेक्सलाइट के सिद्ध होकर छिन जाते हैं। सत्ता से लड़ाई में पति को खोकर पक्की ऐक्टिविस्ट बनी उसकी सहायक मेखला गिरफ्तार कर ली जाती है। लेकिन तभी इन्दु भी कूद पड़ती है उसी संगठन में, जिसके संचालक नाना प्रधान उसके जज्बे को देखकर जिम्मा सौंपते हैं, ‘भारत की एक बेटी ने देश को बन्दी बना रखा है, तुम वो बेटी बनो, जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके’।

और इन्दु इसे अंजाम देती है- विदेशी प्रतिनिधियों के साथ होती बैठक में लाख सुरक्षा के बावजूद घुसकर ‘इमर्जेंसी डाउन-डाउन’ के नारे के साथ मंच पर पर्चे फेंककर। फिर तो ‘बागियों’ की गिरफ्तारियां। कोर्ट में इन्दु के सधे बयान में फिल्म का चरमोत्कर्ष और जज की समझदारी… फिर भी थर्ड डिग्री तक की यातनाएं…। यहीं हारे हुए चीफ के लिए ‘ढलता सूरज वाली कव्वाली’ नसीहत के बावजूद क्यों इतनी लाउड व जरूरी थी?

फिल्म तो लेखक मधुर भण्डारकर की कथा व निर्देशन, अनिल पाण्डेय के लेखन और संजय छैल के संवादों में ही बन गई है, लेकिन नायिका इन्दु के हकलाने को अच्छी संवाद अदायगी का हिस्सा बनाने के हिट कौशल के साथ अपेक्षाकृत नई कीर्त्ति कुल्हारी का सधा अभिनय फिल्म को भी साध देता है। कहना होगा कि ओमनाथ मंत्री की भूमिका कथा को अंजाम तक पहुँचाने की जान है और सत्यजित शर्मा ने उसे पूरी शिद्दत से साकार किया है, पर तमाम समीक्षाओं में नामोल्लेख तक न होना आश्चर्यजनक है। सरकारी अफसर और पति को अच्छा प्रस्तुत किया है तोता रॉय चौधरी ने। उनके पछतावे में भी एक सन्देश है। तोड़-फोड़ के दृश्य हृदयद्रावक हैं, पर करने वाले की क्रूरता को वार सके हैं जाकिर हुसेन। अच्छी सहायिका सिद्ध हुई हैं मेखला बनी शिबा चड्ढा। निर्णायक भूमिका के बावजूद अनुपम खेर को कुछ खास करना न था और पार्टी की सहायता में जो और जैसे सेठ किलाचन्द बने शख़्स ने किया, नाम मिल जाता, तो स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। चीफ के रूप में सबकुछ के कर्ता बने नील नितिन मुकेश को बिना कुछ किए सिर्फ पोर्ट्रेट बनकर ही हिट हो जाना था। और क्या करतीं सुप्रिया विनोद, जब इन्दिरा गांधी को ही दिखने के सिवा कुछ न करना था।

शीघ्र चुनाव हो, तो निश्चित जीत की भ्रमित सूचनाओं से एलेक्शन की घोषणा और तभी कैदियों की रिहाई का इतिहास भी…। लेकिन ‘द एंड’ के पहले इंस्पेक्टर सोढी (मानव विज) दोनों बच्चों को लेकर आता है और हर संगीन मौके पर मजलूमों का साथ देने वाली उसकी एक मार्मिक अंतर्कथा पूरी होती है। इन्दु को थर्ड डिग्री देते देख ऐसी सत्ता को फटकार कर इस्तीफा भी दे चुका है। सो, बच्चों के साथ नायिका के मिलन के सुखांत की खुशफहमी भी।